- A+

所属分类:各地政策

2022年9月26日,海南省生态环境厅发布《海南省新污染物治理工作方案(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),公开征求相关部门意见。

文件显示,海南省新污染物治理工作目标到2025年,完成国家重点清单物质与海南省第一批重点行业化学物质的环境信息调查与环境风险评估;动态发布海南省重点管控新污染物治理清单;力争完成一批重点管控新污染物调查监测及治理试点;建立健全海南省有毒有害化学物质环境风险管理制度体系和管理机制,新污染物治理能力显著提升。

为此,海南省将加快以下重点任务的建设:

(一)建立健全新污染物治理管理体系。

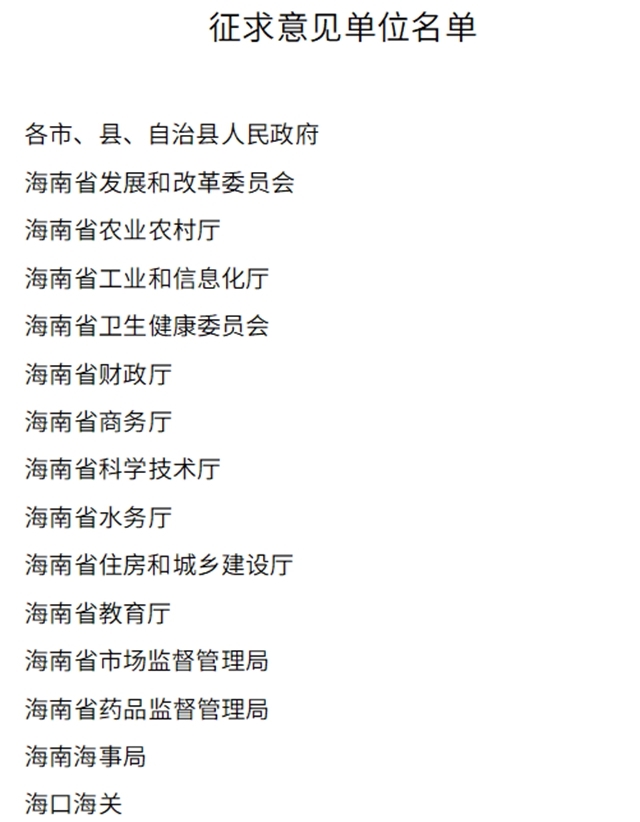

1.建立跨部门协调机制。建立省生态环境厅牵头,省发展和改革委员会、省农业农村厅、省卫生健康委员会等多部门参加的新污染物治理跨部门协调机制,由国家生态文明试验区建设领导小组下设的环境治理体系建设专项小组统一领导,统筹推进新污染物治理工作。

2.建立健全新污染物治理制度体系。严格落实和执行国家有毒有害化学物质环境风险管理等相关法律法规和标准规范,按照省负总责、市县落实的原则,完善新污染物治理的监督管理机制,全面落实新污染物治理属地责任。建立健全化学物质环境信息调查、监测、风险评估与管控制度,并加强与农药、兽药、药品、化妆品等相关管理制度的衔接。建立海南省新污染物全生命周期环境管理制度、信息报告和公开制度、分级分类管控机制,成立海南省新污染物治理专家委员会。

(二)开展新污染物环境风险评估。

3.开展化学物质环境信息调查。分阶段开展全省重点行业以及海南特色行业中重点化学物质的生产使用的品种、数量、用途等基本信息调查,建立健全化学物质生产使用信息。按照国家化学物质环境风险优先评估计划,开展生产、加工使用、环境排放数量及途径、危害特性等详细信息调查,探索建立环境风险优先评估化学物质排放和转移登记制度。2023年年底前,基本完成首批重点行业化学物质基本信息调查、首批环境风险优先评估化学物质详细信息调查。

4.建立新污染物环境调查监测体系。制定我省新污染物专项环境调查监测工作方案,依托我省现有生态环境监测网络,逐步开展新污染物环境调查监测和污染源试点监测。探索将重点管控新污染物逐步纳入常规监测内容。研究建立地下水新污染物环境调查、监测及健康风险评估技术方法,开展饮用水水源到用水末端全过程新污染物监测和健康风险评估,重点关注消毒副产物、藻毒素和全氟化合物等新污染物。适时制定新污染物监测分析海南地方标准,适时出台重点关注新污染物分布地图。2025年年底前,初步建立海南省新污染物环境调查监测体系。

5.开展化学物质环境风险评估。分阶段制定化学物质环境风险筛查和评估方案,建立评估数据库,以高关注、高产(用)量、高环境检出率、分散式用途的化学物质为重点筛查和评估目标,以水源地、三大流域、重点海湾等重点地区,制药、石油化工、种养殖等行业为重点筛查和评估地区和行业,开展环境与健康危害测试和风险筛查。动态制定海南省化学物质环境风险优先评估计划和优先控制化学品名录。2023年年底前,开展首批化学物质环境风险优先评估工作。

6.动态发布海南省重点管控新污染物清单。按照国家和省优先控制化学品名录,研究制定“一品一策”管控措施,开展管控措施的技术可行性和经济社会影响评估,识别优先控制化学品的主要环境排放源,力争2023年年底前发布海南省重点管控新污染物补充清单,并动态更新。因地制宜的制定海南省重点管控新污染物管控方案,动态发布其禁止、限制、限排等环境风险管控措施。

(三)实施全过程新污染物防治工作。

7.严格实施新污染物的源头管控措施。全面落实新化学物质环境管理登记制度。严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。加强新化学物质环境管理登记监督,建立健全新化学物质登记测试数据质量监管机制,开展新化学物质登记测试数据质量现场核查并公开核查结果。建立国家和省联动的监督执法机制,按照“双随机、一公开”原则,将新化学物质环境管理事项逐步纳入环境执法年度工作计划,加大对违法企业的处罚力度。

严格实施重点管控新污染物生产淘汰或限用措施。按照重点管控新污染物清单要求和我省实际,禁止、限制重点管控新污染物的生产、加工使用和进出口。纳入《产业结构调整指导目录》淘汰类的工业化学品、农药、兽药、药品、化妆品等,实施限期淘汰;未按期淘汰的,依法停止其产品登记或生产许可证核发。强化环境影响评价管理,严格涉新污染物建设项目环境准入,增加重点管控新污染物环境影响的评价内容,从源头减少新污染物的产生和排放。严格执行《禁止进(出)口货物目录》,加强有毒有害化学品的进出口管控。依法严厉打击已淘汰持久性有机污染物的非法生产和加工使用。

加强产品中重点管控新污染物含量控制。研究药物和个人护理品、农业用品等产品中重点管控新污染物的含量控制基准,并研究制定强制性地方标准。严格落实重点管控新污染物在相关产品中具有含量控制要求的强制性国家标准。落实重要消费品环境标志认证中的重点管控新污染物标识或提示。

8.强化执行新污染物的过程控制措施。加强清洁生产和绿色制造。对生产、加工使用或排放重点管控新污染物清单中所列化学物质的企事业单位纳入重点排污单位,依法依规开展强制性清洁生产审核工作,开发推广清洁生产工艺技术,全面推进清洁生产改造。开展洋浦经济开发区绿色园区建设。将有毒有害化学物质的替代和排放控制要求纳入绿色制造标准体系。

强化农药使用管理。加强农药登记管理,健全农药登记后使用环境风险监测和再评价机制。严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。持续开展农药使用减量专项行动,化学农药使用量每年减量幅度不低于3%。到2025年,精准施药300万亩,控制除草剂和生长调节剂的使用250万亩。鼓励使用便于回收的大容量包装物,加强农药包装废弃物回收处理,2025年农药包装废弃物回收率达到90%以上。

规范抗生素类药品使用管理。加强抗菌药物临床应用管理,严格落实零售药店凭处方销售处方药类抗菌药物。加强兽用抗菌药物监督管理,严格规范兽药抗菌药物的生产和使用。实施兽用抗菌药治理行动,完善兽药分类管理制度,推行凭兽医处方销售使用兽用抗菌药物。禁止人用重要抗菌药物在养殖业中应用。

深入推进塑料污染全链条治理。建立健全塑料污染治理法规政策体系,基本形成塑料污染全链条治理模式,将向环境排放量大和风险大的一次性不可降解塑料制品逐步纳入禁塑名录。研发推广性能好、绿色环保、经济适用的塑料制品及替代产品,规范回收和循环利用。逐步降低农田残留地膜量,到2025年农膜回收率达到85%。开展城乡结合部、环境敏感区、道路和江河沿线等重点区域塑料垃圾清理整治,降低环境中的微塑料污染。

9.深化落实新污染物的末端治理措施。加强多环境介质中有毒有害污染物治理。严格实施排污许可管理,排放重点管控新污染物的企事业单位应依法申领排污许可证或填写排污登记表,明确重点管控新污染物的环境排放和环境管理要求。督促企事业单位按照相关法律法规要求,对排污口及其周边环境开展定期环境监测,定期排查整治环境安全隐患,严格落实环境风险防控措施。土壤污染重点监管单位应定期开展污染隐患排查及自行监测。

强化含特定新污染物废物的收集利用处置。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和培养基等废物的收集利用处置要求,研究危险废物等固体废物处置过程新污染物管控要求。

(四)开展新污染物防治试点工作。

10.开展新污染物调查监测试点。在饮用水水源地开展抗生素及毒死蜱等禁用农药的环境调查监测试点。在三大流域等重点流域开展持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素、微塑料等环境调查监测试点。在三大流域入海口以及西沙永兴岛海域开展海洋微塑料试点监测。在乐东、三亚等种植密集区开展农药等内分泌干扰物的环境调查监测。在文昌、琼海等养殖密集区开展抗生素环境调查监测试点和污染源监测试点。在儋州洋浦、东方等工业园区开展持久性有机污染物的环境调查监测和污染源监测试点。在海口药谷工业园区和海南省三甲医院开展抗生素和内分泌干扰物环境调查监测和污染源监测试点。

11.开展新污染物治理试点工程。实施重点区域、行业新污染物治理试点,形成一批新污染物治理示范技术。在三大流域等重点流域及水源地开展持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等新污染物治理试点工程。在儋州洋浦等地石化行业开展持久性有机污染物治理试点工程。实施城镇生活污水处理行业抗生素和内分泌干扰物治理试点工程。实施固体废物焚烧处理行业二噁英等持久性有机污染物治理试点工程。实施水产及畜禽养殖行业抗生素治理试点工程。实施种植业农药等内分泌干扰物治理试点。

(五)加强新污染物治理能力建设。

12.加大科技支撑力度。在省级科技计划中推动设立新污染物科技重大专项以及自然科学基金专项,加强热带岛屿地区新污染物相关新理论和新治理技术等治理科技攻关。依托国家生态文明试验区(海南)研究中心,成立省级重点实验室,开展新污染物监测方法、环境行为、生态和健康风险评估、管控技术以及绿色替代技术相关研究。

13.加强基础能力建设。加强省级部门新污染物治理的监督、执法和监测能力建设。培育一批符合良好实验室规范的化学物质测试实验室,开展实验室能力提升试点示范。鼓励海南省各高校和科研院所开设新污染物治理相关课程及研究方向,加强相关专业人才队伍建设和专项培训。

《征求意见稿》指出,为保障海南省新污染物治理工作的顺利就行,海南省将围绕加强组织领导、强化监管执法、拓宽资金投入渠道、加强宣传引导等多措并举,不断提升新污染物治理能力。

(全文详见附件)